Indien kündigt 82 Investitionsschutzverträge

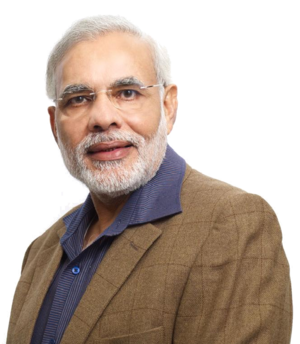

Narenda Modi aus der Partei der Hindu-Nationalisten ist seit 2014 Premierminister von Indien. Photo: Flickr-Account des Premiers.

(29.8.2016) "Investitionsschutz" ist ein System von Sonderrechten, die international agierende Konzerne vor privaten Schiedsgerichten einklagen können. Die indische Bundesregierung hat im Juli Briefe an die Regierungen von 82 Ländern geschrieben, mit denen Indien Investitionsschutzverträge hat. 57 Verträge, deren Mindestdauer bereits abgelaufen ist, sollen gekündigt werden und 25 jüngere Verträge auslaufen.

Zu den Verträgen, die gekündigt werden, gehören sowohl Abkommen mit Industriestaaten wie z.B. das bilaterale Investitionsschutzabkommen mit der Bundesrepublik Deutschland aus dem Jahr 1995 und ein Abkommen mit der ehemaligen Kolonialmacht, dem Vereinigten Königreich; als auch Abkommen mit ärmeren Staaten wie dem kleinen und bettelarmen Nachbarn Bangladesch. Indien bietet den Handelspartnern an, neue bilaterale Investitionsschutzabkommen abzuschließen, die aber die Klagemöglichkeiten von ausländischen Konzernen verringern.

Ausgehebelt: Justizia

Die Zahl der Investitionsschutzverträge, die internationalen InvestorInnen vor Schiedsgerichten besondere Klagerechte gegen Staaten einräumen, ist in den 1990er Jahren stark angestiegen. In den letzten Jahren stieg dann die Zahl der Klagen von Konzernen drastisch an. Der Grund dafür ist nicht nur die zunehmende globale Vernetzung der Wirtschaft. Findige Anwaltskanzleien begannen, ihren eigenen Gewinn aus dem System zu schlagen und rieten Konzernen zu immer mehr und immer spektakulärere Klagen um politische Kompromisse oder finanzielle Entschädigungen. In Europa haben einige spektakuläre Fälle das System bekannt gemacht und in den Augen der Öffentlichkeit völlig delegitimiert. Beispiele dafür sind die die Klage von Vattenfall wegen des deutschen Atomausstiegs oder die besonders abstruse Schadensersatzforderung der Mikula-Brüder gegen Rumänien nach dem EU-Beitritt. Italien ist nach Klagen gegen Änderungen bei der Förderung erneuerbarer Energien sogar aus dem Energiecharta-Vertrag ausgetreten.

In Indien sieht es nicht anders aus: In den letzten fünf Jahren kam es zu mehreren spektakulären Klagen. Das erste Mal wurde Indien 2012 zu Schadensersatz verdonnert. Ein australischer Kohlekonzern war in einem Streit mit einer Staatsfirma vor ein klassisches, privates Schiedsgericht zwischen zwei Unternehmen gezogen und hatte gewonnen. Als indische Gerichte die Zahlung an den australischen Konzern untersagten, konnte dieser vor einem Investitionsschutz-Schiedsgericht durchsetzen, dass das Ergebnis des anderen Schiedsverfahrens als Investition anerkannt wurde. Wenig später kam es zu diversen Klagen international tätiger Konzerne, wie z.B. der britischen Vodafone Group, gegen indische Steuerbescheide – vor Schiedsgerichten in Washington.

Die Folge der Klagewelle war in Indien dieselbe wie in Europa: Die Öffentlichkeit beschäftigte sich mit dem System. In der öffentlichen Diskussion verloren Sonderrechte für internationale Konzerne jeglichen Rückhalt.

Die Regierung unter dem konservativen Ministerpräsidenten Narendra Modi erarbeitete daher über zwei Jahre ein „reformiertes Investitionsschutzsystem“. Das Modell, das Indien den Handelspartnern nun anbietet, schränkt die Klagemöglichkeiten von InvestorInnen an einigen Stellen ein. Die Regierung möchte aber insgesamt beim Investitionsschutz mit Sonderrechten für Konzerne bleiben.

Auffällig ist auch hier eine Ähnlichkeit mit der Diskussion in Europa. Das neue Indische Modell betont z.B., dass in Steuerfragen nicht auf Investitionsschutz geklagt werden darf und dass Maßnahmen der Kommunen ausgenommen sind. Das von der EU-Kommission als Reform gefeierte Investitionskapitel im Handelsabkommen mit Kanada (CETA) enthält diese Ideen nicht. Es betont aber, dass nicht auf die Fortzahlung von Subventionen geklagt werden kann. Beide stopfen damit lediglich Löcher, die durch Fälle wie der Klage von Vodafone gegen Indien oder der Miculas gegen Rumänien offensichtlich geworden sind. Beide Reformen wollen Missbrauch verhindern. Doch da das ganze System ein illegitimes Privileg für Konzerne ist, wird es automatisch immer wieder zu „Missbrauch“ kommen. Die einzig saubere Lösung wäre es, diese Abkommen ganz aufzulösen.

- Anstrengende Verhandlungen: Die indische Regierung hat in einigen Fällen sicher anstrengende Verhandlungen vor sich. Insbesondere die laufenden Verhandlungen mit den USA über ein neues Abkommen könnten durch den Schnitt bei über 80 anderen Verträgen sehr viel schwieriger werden.

- EU-Zuständigkeit: EU-Mitgliedsstaaten wie Deutschland werden keine neuen Investitionsschutzabkommen mit Indien aushandeln. Die EU-Kommission verhandelt ohnehin gerade über ein Handelsabkommen mit Indien, in das ein Investitionskapitel aufgenommen werden soll.

- Zombieklausel: Die meisten Investitionsschutzverträge haben eine Klausel, die Investitionen aus der Vergangenheit auch nach der Kündigung des Vertrags schützen soll. So können britische Unternehmen jetzt noch 15 Jahre lang gegen Indien klagen – und umgekehrt indische im Vereinigten Königreich.

Das Beispiel Indien zeigt aber eines: Die Diskussion um die Schiedsgerichte beruht nicht auf dem Antiamerikanismus von „reichen und hysterischen Deutschen“ (Sigmar Gabriel). Vielmehr ist es so, dass Sonderrechte für international tätige Konzerne nirgendwo in einer Demokratie einen berechtigten Platz haben. Deshalb regt sich dagegen auch an immer mehr Orten Widerstand.

Benachrichtigungen