Regierung kündigt „Kohlekompromiss“ auf

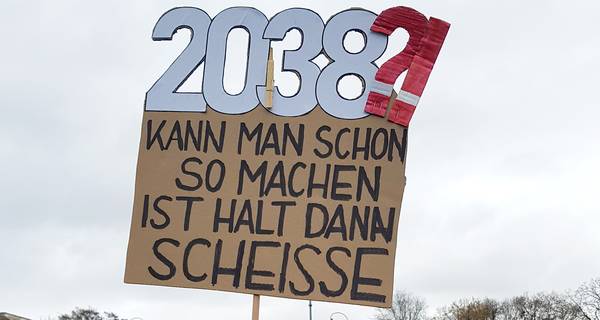

(3. Dezember 2019) Seit Jahren kämpft die Klimabewegung für einen schnellen Kohleausstieg. Dabei hat sie den Rückhalt der Bevölkerung: Zwei unabhängige Umfragen von Greenpeace und der Universität St. Gallen haben gezeigt, dass eine Mehrheit der Bevölkerung (67 Prozent) einen schnellen Kohleausstieg bis 2025 – statt 2038 – bevorzugt.

Mit dem Ende der Kohlekommission gibt es seit Februar einen Minimalkompromiss. Erst jetzt, fast zehn Monate später, hat das Bundeswirtschaftsministerium einen Gesetzesentwurf vorgelegt. Doch obwohl die Umweltverbände bereits viele Zugeständnisse gemacht hatten, um überhaupt endlich den „Einstieg in den Ausstieg“ zu erwirken, kündigt das Ministerium von Herrn Altmaier mit seinem Vorschlag de facto den „Kohlekompromiss“ auf. Es ignoriert wesentliche Vereinbarungen, die für die drei in der Kommission vertretenen Umweltverbände Voraussetzung für ihre Zustimmung waren.

Für den Ausstieg aus der Braunkohle ist im Gesetzesentwurf noch gar keine Regelung enthalten – obwohl die ersten Abschaltungen bereits in diesem Jahr kommen sollten. Die Regierung scheut die Konfrontation mit den Energiekonzernen. Statt regulierend einzugreifen, verhandelt sie mit den Betreibern. Dabei bietet sie ihnen eine Kompensation aus Steuermitteln an – obwohl bereits jetzt vier von fünf Kohlekraftwerken unrentabel sind. Mehrere Rechtsgutachten kamen zu dem Schluss, dass die Regierung den Betreibern keine Entschädigung zahlen müsse. Trotzdem hat sie ihnen eine Milliarde Euro in Aussicht gestellt. Allein RWE fordert jedoch drei Milliarden Euro von den SteuerzahlerInnen.

Wie die Braunkohlestilllegungen sichergestellt werden, falls die Verhandlungen bis Juni 2020 scheitern, ist in dem Gesetzesentwurf nicht festgelegt. Nun ist unklar, ob die anvisierten 3,1 Gigawatt Braunkohle bis 2022 vom Netz gehen. Das ist aber notwendig, um den Erhalt des Hambacher Forsts und der vom Tagebau bedrohten Dörfer zu garantieren. Am Donnerstag hat RWE überraschend mitgeteilt, dass der Konzern lediglich prüfe, ob der „Hambi“ erhalten werden könne – dies sei jedoch keineswegs sicher. So wird nun eines der wenigen handfesten Zugeständnisse von Seiten der Kohlelobby erneut zur Verhandlungsmasse erklärt.

Der Ausstieg aus der Steinkohle geschieht nicht über Verhandlungen, sondern ist im Gesetzesentwurf über Ausschreibungen geregelt. An diesen können die Energieversorger in den nächsten Jahren teilnehmen, um staatliche Zuschüsse für die Abschaltung zu erhalten. Sie können es aber auch lassen – denn zunächst bleibt der Steinkohleausstieg freiwillig. Erst 2027 greift ein gesetzlich vorgegebener Abschaltplan. Vorerst werden sich deshalb nur Kraftwerke für eine Stilllegung bewerben, die bereits wirtschaftlich stark angeschlagen sind – um sich die ohnehin fällige Außerbetriebnahme vergolden zu lassen. Fest steht: Für die SteuerzahlerInnen wird es teuer. Ob jedoch nun auch zügig klimaschädliche Kraftwerke vom Netz gehen, die für die Betreiber noch rentabel sind, bleibt unsicher. Ironie der Geschichte: Mit Datteln IV soll 2020 sogar ein neues Kohlekraftwerk in Betrieb gehen. Auch das sollte laut Kohlekommission eigentlich verhindert werden.

Eine weitere Abweichung des nun vorgelegten Gesetzesentwurfs vom Kohlekompromiss ist besonders fatal und könnte die Klimaschutzwirkung des Kohleausstiegs insgesamt gefährden. Ursprünglich war geplant, die Emissionszertifikate, die durch die Abschaltung der Kraftwerke frei werden, zu löschen. Dadurch würde verhindert, dass die eingesparten Emissionen an anderer Stelle in der EU ausgestoßen werden. Doch im aktuellen Gesetzesentwurf findet sich kein entsprechender Passus mehr. Ähnlich wie beim viel zu niedrigen CO2-Preis scheint die Regierung darauf aus zu sein, eine Maßnahme zu beschließen, die für den Klimaschutz ohne Wirkung bleibt. Für den Klimaschutz könnte sie – wie schon zuvor bei der Energiewende – in der Bevölkerung Ablehnung statt Akzeptanz erzeugen: ein klares Regierungsversagen.

Wegen Unstimmigkeiten wurde der Kabinettsbeschluss des Gesetzes am Dienstag vertagt. Noch bleibt unklar, wann das erste Kohlekraftwerk für den Klimaschutz vom Netz geht und ob das Weltklima davon wirklich profitiert. Die Regierung darf nicht hinter den Kohlekompromiss zurückfallen. Statt Abschwächung braucht es Schärfung. Das Klimapaket der Regierung muss grundsätzlich überarbeitet werden. Dafür muss sich insbesondere die SPD mit ihren neuen Vorsitzenden einsetzen.

Benachrichtigungen